“同心抗疫,思政发力”—课程思政优秀教师教学展示

(第7期)

本期展示

《系统解剖学》课程思政教学案例展示

课程名称:金匮要略

主讲教师:刘派

所在学院:中医学院

主讲教师简介:刘派,医学博士, 任教于中医学院中医临床基础教研室,主讲金匮要略、温病学、经方实训课程。第十二届内蒙古自治区高等院校青年教师教学技能比赛中获得医科组三等奖,内蒙古医科大学第二届课程思政教学比赛中获得专业课程组二等奖。

一、教学内容

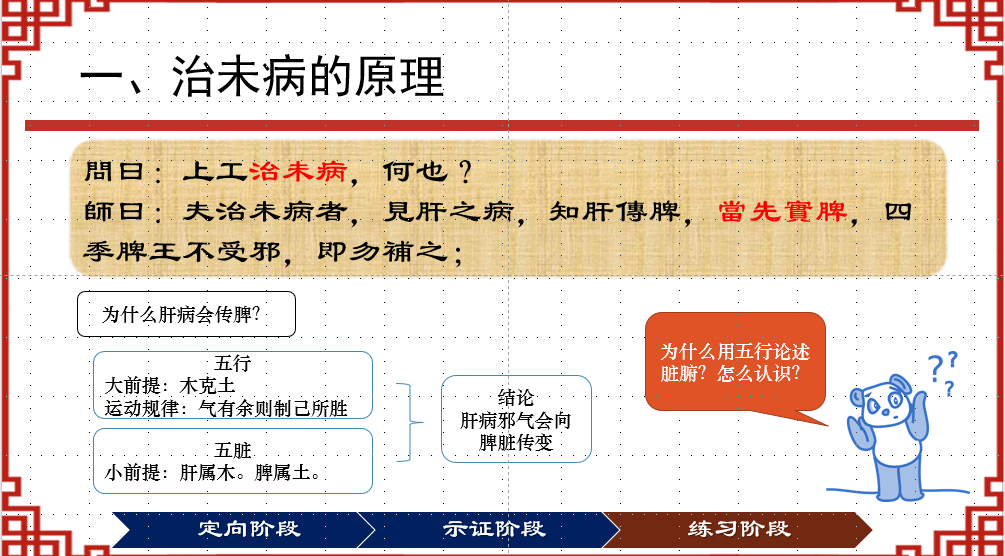

《金匮要略》是中医四大经典著作之一。是我国现存最早诊治杂病的专著。它既有中医的基础理论,又兼具中医临床学科性质,是中医专业必须的综合提高课。本书虽文辞古奥,但有颇大的实践意义,需深入研究,加以发扬。本节课选自《金匮要略》第一章脏腑经络先后病脉证篇目中的内容,围绕原文“上工治未病……是其意也,余脏准此”展开讲解,教学内容如下:1.治未病的原理、临床意义。原文命题“上工治未病”是在“医者仁心”出发点提出的,治未病是中医学医学实践的重要原则,通过治未病达到防止疾病发生和发展的目的,有效保障人民健康。2.治未病的概念与方法。根据病传规律,及时采取措施,防止疾病的传变,亦即已病防传。例如肝病易传脾,故见肝之病,当先实脾。3.治未病虚实异治原则。根据五行生克制化理论,虚证用补法,实证用泻法。

二、教学目标

【知识目标】

识别、回忆原文“上工治未病……是其意也,余脏准此”;解释五脏相传中的“肝病传脾”案例;说明治未病的概念;分析、判断虚实异治原则,即“虚则补其母,实则泻其子”命题。

【能力目标】

认识、说明“肝病传脾”的临床表现;运用“肝病实脾”的诊治策略;运用“虚则补其母,实则泻其子”治疗原则,治疗肝实证、肝虚证。

【思政目标】

1.具备“医者仁心”的情感态度,运用“医者仁心”命题分析“上工治未病”的价值判断,在临床实践中贯彻“上工治未病”观念。(目标类型:医者仁心教育)

2.举一反三,拓展虚实异治”治疗原则的运用。如在诊断上,从“肝病传脾”到“脾病传肾”等,在治疗上,从从“肝病实脾”到“脾病实肾”等。(目标类型:辩证法思维、整体思维)

3.思考“致中和”、“中庸”、“虚虚实实,补不足,损有余”的中国哲学思想,除了在中医学中表现为“虚则补其母,实则泻其子”的治疗原则外,还在政治、社会、经济、生态各方面的运用。(目标类型:中华民族精神)

三、课程思政内容

1.原文“上工治未病”——从为什么实现治未病阐发“医者仁心”命题的实现

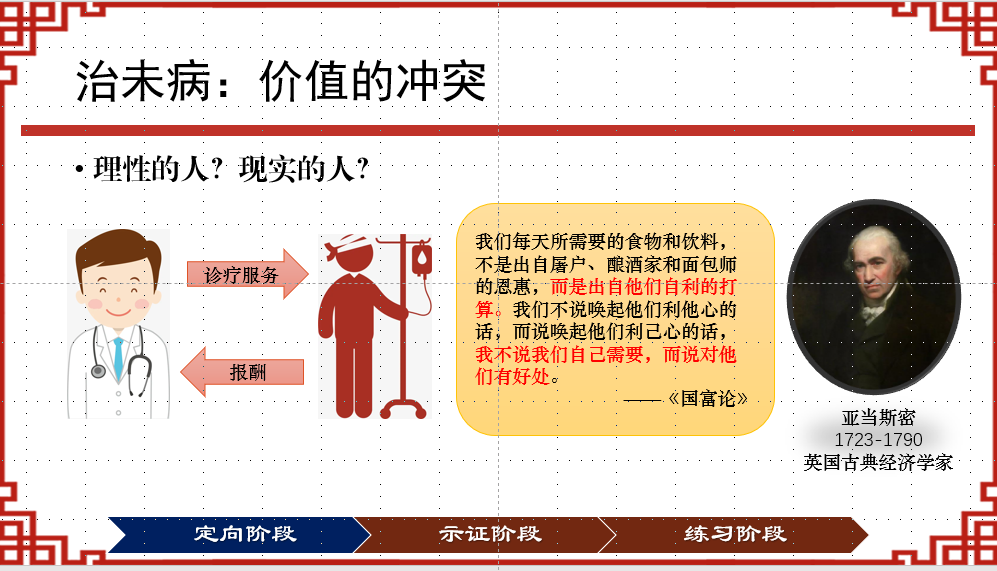

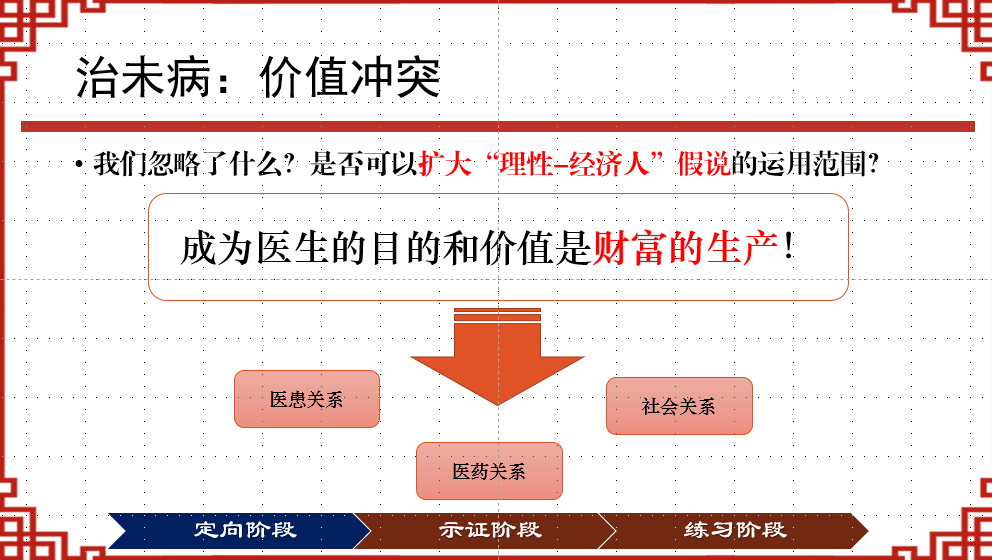

扁鹊三兄弟的故事与《国富论》“理性经济人”假说,通过对比提出当代医生面临的价值选择。阐发“医者仁心”是医生践行人道主义的必然,也是医生自我价值实现的必然。

2.原文“见肝之病,知肝传脾”——阐发科学思维方法,辩证法在中医学中的运用。

本段原文用全面、联系的观点看人体脏腑的关系,阐发辩证思想在中医学中的运用。原文同时提出中工不懂得辩证法的运用“见肝之病……惟知肝也”,如果不形成辨证论治的思维,临床治愈率会下降。

3.“虚虚实实,补不足,损有余”——阐发以“致中和”“中庸”为主的中国哲学思想。

本段原文采用《老子》中“天之道,其犹张弓与?高者抑之,下者举之;有馀者损之,不足者补之。天之道,损有馀而补不足。人之道,则不然,损不足以奉有馀。孰能有馀以奉天下,唯有道者。是以圣人为而不恃,功成而不处,其不欲见贤。”进行注解,提出在中国古代以“致中和”“中庸”的中国哲学思想,在现代认识为“等贵贱均贫富、损有余补不足的平等观念”(《坚持和完善中国特色社会主义制度推进国家治理体系和治理能力现代化》)的政治精神。

四、教学组织

课前:教师根据教学目标制定前测任务单,对教学内容进行归类,明确所教授问题的性质,走访2-3个学生寝室,了解学生前置课程学习状态。学生回顾《黄帝内经》、《伤寒论》中治未病的相关原文,进行自测。目的在于通过鼓励学生回忆旧知识,提供知识结构(structures),在课堂教学过程中将新旧知识联系起来。

课中:为了实现教学目标,根据以学习的SOI模式,采用“三段”式教学方法,分为定向阶段、实证阶段、练习阶段。SOI模式认为,学习者在学习过程中能主动激活若干认知加工过程,包括合理选择新信息(Selecting),组织信息结构(Organizing)和整合新信息与旧经验(Integrating)。选择、组织和整合是建构学习的三种方式,即有意义学习(SOI)。

(1)定向阶段

通过定向阶段定向包括了激发学习兴趣、明确学习目标、交代学习性质、概览学习任务、沟通学习路径、调节学习氛围等方面的内容。

(2)示证阶段

包括了讲解、示范、提问、讨论等,通过本阶段引导学生理解事实、概念,但是也涉及部分能力目标的学习,同时将知识内在的哲学原理层面予以揭示,完成部分思政目标的学习,也就是说,不仅要理解事实和概念,同时也要理解程序和原理。

(3)练习阶段

包括了展示、辅导、分享等。通过本阶段指导学生进行“如何做的学习”,因为规则和程序不仅需要理解,同样更需要一定操练,转化为有一定熟练程度认知技能和动作技能。练习不是记忆,练习既是达到自动化的前提,同时练习的过程也为“远迁移”创造了条件,能够使得“相同的知识在不同的情境”中应用,学生在练习过程中,完成对思政目标中的情感、原理的学习、深化,能够形成新的价值观。

五、课堂风采展示:

教学PPT

网络授课

线下实训课

《金匮要略》《温病学》教学团队

六、教师寄语:

中医经典课程的课程思政目的在于将中医经典、中国哲学、中国精神渗透在教学全过程。中医经典的理论基础与前提来自于中国哲学,在讲授中揭示这一前提,使学生通过感官接触外界获得的知识转化为自主性、自知、自明的“德性之知”。进而启发学生对自身处境、生活、生命进行思考,揭示社会现象中的价值冲突,引导学生践行社会主义核心价值观,形成“医者仁心”的爱中医、学中医、用中医的医学观念。

——内蒙古医科大学中医学院

中医临床基础教研室刘派